publicado en Vanguardia el 2 de mayo de 2008

Por Agustín Abreu Cornelio

Llegamos cuando el sol ejercía mucho más que una influencia astrológica y parecía exprimir el sudor de los cuerpos. La Casa del Abuelo es una construcción que no permite adivinar quiénes le otorgan vida o pureza de alma, ni los colores ni el estilo arquitectónico institucional del gobierno del estado de Tabasco han logrado burocratizar a las personas que continúan forjando su vida en el interior del asilo de ancianos del municipio de Tenosique.

Apenas un par de horas antes, mi mamá había preparado un flan para llevar de postre a las poco más de 30 personas recluidas. La primera imagen, justo al entrar en el recinto, se me ha quedado grabada: un anciano que parecía andar con paso firme, salía a recibirnos cuando dejó sus buenas intenciones en el cristal de la puerta. Luego, al entrar en el comedor, una viejecita con los párpados desamparados soltaba la frase “¡Seño, lléveme de aquí!” La que tiembla como un eco en los oídos de la página que escribo.

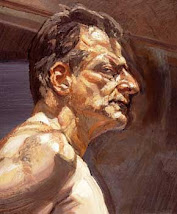

Era la una de la tarde y los abuelos ya terminaban de comer. El menú se limitaba a pollo con arroz y agua de jamaica, de tal manera que el flan sería disfrutado por todos. Servimos y obtuvimos ayuda para repartir los platos entre los ancianos; pero me sorprendió que algunos se rehusaran: sentado en un sofá, con su camisa a cuadros y un bigote bien cuidado, malencarado a pesar de todo, dijo que su mano derecha no le “servía”; “yo se lo doy” repliqué, pero la negativa fue más que rotunda. Me queda claro que algunos de ellos se aferran al orgullo, cuando las fuerzas del cuerpo les han abandonado, como si este fuera un vínculo con la juventud que el tiempo no pudiera arrancar.

“Chaquiste” es el apodo de uno de los recluidos que agradecieron y saborearon el flan con una sonrisa que evidenciaba su pobreza. Él es uno de los más queridos en el lugar, según lo veo en la relación que mantiene con las trabajadoras sociales y demás personal de apoyo, con quienes bromea continuamente. Luego de llevar sus platos a la cocina se quita la playera, coloca algunas de las sillas sobre las mesas y toma una escoba; “Chaquiste” paga con trabajo su cuota de manutención.

Alfonso o “Poncho” comió triple ración de postre y, sin embargo, lo que parecía saborear era el silencio. Oriundo del puerto de Veracruz y en una casa donde mamó la música en los discos de su padre, “Poncho” extraña las teclas del piano, que durante muchos años fue su herramienta de trabajo, tanto como la compañía. Su mesa estaba vacía y aproveché para sentarme a conversar unos minutos con él y enterarme de su vida, y de los días presentes que él pretende dejar al margen de lo que fue, realmente, su vida: las noches tocando en los restaurantes y hoteles más prestigiosos de Villahermosa, las fiestas y reuniones que amenizó en Tenosique, los días cuando su currículo era mucho más que nostalgia. Fue una conversación rara en la que me di tiempo de hablar de Carlos Pellicer, el más comentado poeta tabasqueño, y de recitar algunos versos del poeta nayarita Alí Chumacero. Y es que Alfonso requiere tiempo para absorber el aire que dejara ir con cada palabra en las que expresa su regocijo por el ritmo. Su fisiología se resiente de la edad olvidada, pero no su ánimo que lo impulsa a ofrecerse como maestro de piano para quien realmente lo desee.

La “Chaparra”, Inés, afirma que ella solicitó su estancia en el asilo. Nunca “sentó cabeza”, dice que siempre prefirió el automandato a tener que someterse a algún hombre. Se dice que padece Alz Heimer, pero ella cuenta anécdotas de sus compañeros del asilo y aún chistes que conjugan la tercera edad, el sexo y el mal de Parkinson. Inés sonríe indefectiblemente, no se puede creer que ha pasado toda la mañana en la enfermería por un dolor de cabeza. Mientras tanto, mi mamá, que platica con la trabajadora social, se entera que los “seres queridos” de la “Chaparra”, unos sobrinos que tienen el poder para cobrar su pensión, luego se niegan a pagar la cuota de manutención de doña Inés. Esta viejecita no tiene nada de rencor, sino que agradece que alguien la visite y le atienda algunas palabras, aunque los nombres terminen por borrarse.

El sopor se extiende como divulgado por los cinco o seis ventiladores que cuelgan de los techos. Por las ventanas, en el jardín y a la sombra de una Ceiba un par de hombres pintan las camas de quienes tienen que detenerse en el comedor por necesidad. Alguna madre termina de alimentar a una hija de cuarenta y tantos años de edad que, por deficiencias mentales y dependencia de su madre, ha sido aceptada también en el asilo. Madre que saca fuerzas de los años que ha vivido aunque no tiempo para compartir conmigo.

Ya nos íbamos y algunas sonrisas nos acompañaban hasta la puerta. Justo ahí, Rosita, una vieja conocida de mi mamá, con fama de recitadora, se levanta de la silla de ruedas para abanicarse con su bata y preguntar si no queda más flan. Rosita tiene una sonrisa casi virginal que acompaña a un Winnie Pooh de peluche que abraza fraternalmente.

Dimos unos pasos más luego de prometer visitas frecuentes. Porque muchos se quedaron con ansias de contarnos lo que un día fue su vida. Ahora, al redactar esta crónica, me pregunto si fuimos mi mamá y yo quienes cruzamos el umbral, o si ya lo hicieron quienes han quedado recluidos.

1 comentario:

larga la ausencia, pero valió la pena el regreso.

un placer (extraño y conmovedor) leerte otra vez.

abrazos

Publicar un comentario