Entrevista a José Ramón Enríquez

Por Agustín Abreu Cornelio

(Publicado el 27 de abril de 2007 en Por Esto!)

(Publicado el 27 de abril de 2007 en Por Esto!)

Poner un pie dentro de la casa de José Ramón Enríquez es contagiarse de su sincera teatralidad.

La noche ya había cuajado y su casa se cubrió de esa tonalidad onírica que puede justificar una decoración más bien parca por fuera y churrigueresca por dentro. Luego de una ojeada a su biblioteca, nos instalamos en el patio interior que se abre como un escenario a un par de espectadores: una enorme ceiba y un coyote que dice un no sé qué de barro a las estrellas.

La noche ya había cuajado y su casa se cubrió de esa tonalidad onírica que puede justificar una decoración más bien parca por fuera y churrigueresca por dentro. Luego de una ojeada a su biblioteca, nos instalamos en el patio interior que se abre como un escenario a un par de espectadores: una enorme ceiba y un coyote que dice un no sé qué de barro a las estrellas.José Ramón Enríquez nació en la Ciudad de México en 1945. Ha publicado gran cantidad de obras de teatro y ensayos sobre el hecho escénico, principalmente bajo sellos universitarios. Recientemente, CONACULTA, en su colección “La centena”, editó su obra La cueva de Montesinos. Luego de haber sido director del CUT (Centro Universitario de Teatro, en la UNAM) decidió que el frío no le agradaba y se trasladó a Mérida donde continúa enseñando teatro (ESSAY) y escribiendo su columna “Pánico escénico” que desde hace años se publica en La Jornada de manera ininterrumpida.

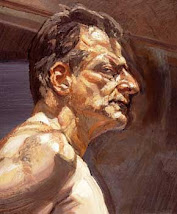

Parece mentira que una de las personalidades con mayor influencia en el teatro mexicano actual mantenga su jovialidad infantil, su sonrisa afable, y se despreocupe de las formalidades. La comodidad de sus sandalias lo delata, y él mismo, cuando dice: “Me terminé las palomitas, ¿quieres que prepare más?” Después de mi negativa y agradecimiento, iniciamos la entrevista.

Usted es hijo de padre español y madre tapatía, ¿cómo fue la comunión cultural en su hogar?

En mi casa hubo un feliz mestizaje, no uno violento como lo fue el mestizaje mexicano, producto del choque de lo español con lo indígena. Fue feliz porque mis padres se eligieron el uno al otro, ninguno se impuso.

En cuanto a la cultura, pues había de todo, porque creo que así era común en México. La televisión entró a la casa cuando tenía 15 años, soy de la generación de la radio. La XEW ponía de todo: José Alfredo Jiménez, la Tariácuri, Sarita Montiel, tanto españoles como mexicanos. Incluso, cuando viajé posteriormente, me di cuenta que un grupo de música española que escuchaba en mi infancia, “Los churumbeles de España”, sólo se conocían en México.

¿De qué manera llegó la literatura a su vida?

Mis padres eran maestros de bachillerato, de literatura. Y la literatura es la misma para España y para México: el Cid, el romancero, los Siglos de Oro… Sin embargo, no me eduqué tanto por los gustos de mis padres; siempre fui una “rata de biblioteca”; inclusive la imagen que de éstos se tiene: cuatro ojos, cachetón… yo uso lentes desde los siete años.

De mi padre sí me marcó su politización: saber lo que fue el franquismo, lo que es la ideología de izquierda, lo que significó Lázaro Cárdenas para México. Él era producto de la pedagogía española, que estaba muy avanzada en muchos temas y que había logrado cosas importantísimas como la Institución Libre de Enseñanza, la Residencia de Estudiantes, etc.

De él me viene la tolerancia, y también el gusto por los toros. Mi madre, que era muy católica, le pedía a mi padre los domingos que nos llevara a misa, y él se vestía, nos acompañaba de la mano hasta la puerta de la iglesia y se quedaba afuera fumándose un cigarro. Nosotros veíamos normal, que él se arreglara y nos “llevara”, literalmente, a misa sólo para condescender con mi madre.

¿Esa religiosidad también perdura en usted?

Sí. La parte religiosa es otra parte importante en mi vida. Inclusive fui jesuita, estuve en el seminario. Y mi papá no solamente lo aceptó sino que era feliz; el director del seminario era un hombre leído, así que platicaban de literatura: él leía a San Juan de la Cruz y a Santa Teresa de Jesús, y luego veía a su hijo.

Cuando salí del seminario, él también me recibió muy bien. Recuerdo que me dijo: “a la que no le va a caer muy bien es a tu madre”. Ella se encontraba en Canadá acompañando a mi hermana.

No duda en soltar la risa bajo el bigote y la barba ya canos, que peina de vez en cuando con su mano, ni duda en seguirlas con sus gestos y ademanes. Hace algunos días lo había visto representar un personaje de Carballido, de Fotografía en la playa, con el cabello de un negro imperturbable y una guayabera blanca; ahora lo encuentro en su cotidianeidad viviéndose a sí mismo con la tranquilidad de quien sabe que ha vivido bien sus años, con su camisa de manga corta descercada y sin los lentes que lo persiguen por donde quiera que va.

¿Cómo se dio el teatro en usted?

Fue jugar al teatro con mi hermana. Ella jugaba a las muñecas y yo al teatrito, inclusive la ponía a actuar y dábamos funciones en la casa. A veces invitábamos a mi hermano y él vendía las entradas.

Siempre recité muy bien. Mi papá me daba el Romancero Viejo y de pronto me subía a una silla y recitaba un romance. Mis hermanos fueron muy buenos músicos, así que en las fiestas ellos tocaban el piano; mi gracia era recitar, y como era el menor me veía muy bonito.

Mi modelo siempre fue (Federico) García Lorca, él fue mártir republicano y era muy recordado. Él pasaba del teatro a la poesía con naturalidad. Nunca pensé en ser actor, pero sí escribir poesía y teatro. Yo me considero poeta: poeta lírico y poeta dramático. Bueno, lo digo enfáticamente, “quiero” ser poeta.

Después entré a la Facultad (de Filosofía y Letras de la UNAM) y tomé seminarios de teatro, y luego empecé a ir a Bellas Artes por la tarde a estudiar actuación. Ahora ésto ya no es necesario porque en la UNAM hay la Licenciatura en Teatro, pero en mi época no era así. Ya había hecho mucho teatro en el colegio, y era buen actor; de hecho, lo único que soy es un actor, ahora actúo como uno que está dando una entrevista.

Al ver que las páginas de notas se multiplican, suelta la advertencia: “Te dije que no era bueno para semblanza, tendrás que hacer una biografía.” Yo sonrío y refresco el puño mientras la conversación diverge hacia las preocupaciones sociales de mi interlocutor. Éste es el único momento de la conversación en que la ironía cede paso a la sobriedad, y es cuando puedo apreciar que el color ladrillo de las paredes tienen incrustaciones de estrella y solitarias figurillas de barro adornan las esquinas.

¿Qué significaron el exilio español y las personalidades del exilio español en su formación artística?

Mi padre fundó con otros amigos el Ateneo Español en la Ciudad de México, donde había conferencias regularmente y era un centro de reunión muy importante. También, por su posición como maestro, conocía y educó a muchos jóvenes que luego serían intelectuales importantes: Tomás Segovia –quien en una conferencia en España, hace poco, lo mencionó–, Alberto Gironella, Luis Rius, Vicente Rojo, José de la Colina, Adolfo Sánchez Vázquez, Juan Duch –el yucateco–; todos ellos estudiaban en escuelas de españoles, aunque algunos no lo fueran. Ellos eran mayores que yo, muchos habían llegado niños a México. Mis hermanos y yo, al nacer en México, somos la colita, veíamos a todos ellos como hermanos mayores.

Personalmente, me marcó muchísimo la figura de León Felipe. Yo vivía en Santa María la Ribera y León Felipe en la colonia San Rafael, por lo que era muy fácil llegar a su casa en mi adolescencia; le llevaba poemas y él se emocionaba mucho. También conocí a Juan Rejano, un poeta español comunista que coordinaba el suplemento cultural de El Nacional, y a Pedro Garfias, pero él se fue a vivir a Monterrey y lo veía poco.

Usted era muy joven cuando los movimientos estudiantes, ¿su creación artística formó parte de él? (Duda y saca algunas cuentas.)

Yo actué antes del 68; estoy cumpliendo cuarenta años como profesional, eso fue en el 67.

Curiosamente, cuando el 68 estaba muy metido en la poesía lírica comprometida, de discurso político. Seguí mucho los movimientos negros en Estados Unidos y los movimientos estudiantiles de Francia. Luego, por influencia del El arco y la lira (de Octavio Paz), empezó a darme miedo la literatura panfletaria. Parte del movimiento estudiantil fue contra la Unión Soviética, fue anti realismo socialista; antes del 68 fue Checoslovaquia. Los gritos eran “la imaginación al poder”, “la búsqueda de utopía”, “debemos cambiar la vida”, que es (Arthur) Rimbaud, que es (el conde de) Lautremont –estoy hablando del 68 francés.

Cuando la muerte de León Felipe escribí un poema totalmente contrario a la estética de León; estaba en Barcelona, frente al mar, se llama “Marina para 16 voces y 64 violonchelos”, es completamente surrealista. A partir de ahí busqué una poesía muy libre, muy onírica.

Cuando entré a la Facultad (de Filosofía y Letras) leí a (Federico) Nietszche. Mi primera obra se llamó “Orgía”, por El origen de la tragedia; buscaba reivindicar lo catártico, lo ritual del teatro. Me fui por una revolución más ácrata; ni mi poesía ni mi teatro fueron realistas, y yo era totalmente revolucionario: consideraba anti revolucionario al realismo socialista. Cuando entré al partido comunista, a mediados de los setenta, ya se había desligado del stalinismo. Si no hubiese sido así, yo no habría entrado, por mi filiación religiosa.

Usted ha ejercido casi todos los ámbitos del teatro: poeta y dramaturgo, director, actor, maestro y periodista, ¿cómo ha logrado amalgamarlos?

Lo que aprendí en Bellas Artes es que el teatro no se puede dividir. Por ejemplo, (Emilio) Carballido actuó, ha dirigido, y como dramaturgo sabe darle mucho ritmo a sus piezas, sabe pensar escénicamente. Eso es algo que le agradezco al maestro Solé.

Lo único que no he hecho profesionalmente es escenografía. Y para lo que soy pésimo es para la música. Cuando montamos Los títeres de cachiporra (de Federico García Lorca), yo tenía que cantar y José Antonio Ibarra, que había hecho la música y tocaba el piano, tenía que seguirme cuando desafinaba para taparme. Cuando era niño, odiaba la hora en que llegaba la maestra de piano.

Ser maestro es parte de la herencia familiar, pero también es parte de la puesta en escena. Cuando se enfermaban mis padres, yo los suplía, por lo que tuve que entrarle muy joven. A lo que más me he dedicado es a ser maestro de teatro; el rigor de la academia me aburre mucho y el beneficio del teatro es que cada puesta en escena es distinta y, luego, llegas a hacerte hermano de un grupo de personas durante seis meses, para después no verlos más. Montar una obra es vivir, dormir, emborracharte, desayunar con gente que termina por ser amistad íntima. A veces coincides con ella en otra obra, pero la intensidad siempre es diferente. Por eso es tan difícil conseguir estabilidad con la pareja, porque llegas a tu casa y estás en otro rollo, otra tonalidad… La docencia rigurosa no la aguantaría; me gusta dar clase de literatura, pero dar clase de teatro es una maravilla, es un hecho escénico por sí mismo.

Respecto al periodismo, lo que más he hecho es crítica de teatro. Ahora que vivo en Mérida, no veo tanto teatro, así que tengo que hacer reflexiones y compendios sobre el hecho escénico. Tanto la docencia como la crítica son parte integral del Teatro. Incluso he llegado a pensar que el acto religioso es un hecho escénico, la liturgia; por eso me molesta encontrar curas que no se la creen, porque son malos actores.

La actividad actual de José Ramón Enríquez no puede apartarse del teatro, y los habitantes de Mérida debemos sentirnos muy agradecidos. En los últimos sábados se le puede ver actuando en la ya mencionada obra de Carballido y, todos los domingos, a las siete de la noche, se puede disfrutar sin costo alguno de su adaptación de la novela ejemplar de Cervantes “Rinconete y Cortadillo”.

En su teatro se funden la larga tradición teatral española, principalmente de los Siglos de Oro, con un afán experimental, ¿cómo lo explica?

Yo creo que eso es así. En qué poeta estructurado, narrativo, pueden caber las imágenes de San Juan. Yo pienso que los poetas que más han bebido en la tradición son los más experimentales. La literatura española no ha sido aristotélica nunca, ha estado inmersa en la epifanía, y así soy yo, oigo voces como Santa Teresa.

En mi tradición cotidiana, un libro que me enloquece y que es mi alma gemela es Paradiso (de José Lezama Lima); me siento mucho más cerno a él que a Carlos Fuentes. Eugenio D’ors decía que el barroco no se termina. Yo pienso que el realismo fantástico acuñó ese nombre porque el prestigio lo tenía el realismo, y había que justificar lo no realista desde dentro. Yo siento que se fuerza mucho el teatro realista, siento que no es el de verdad; nosotros somos barrocos.

Antes de despedirme acepto un breve recorrido guiado por algunos de los tesoros, los cuales incluyen dibujos de Remedios Varo, cuadros de Juan Soriano, Vicente Rojo, Manuel Felguérez, Alberto Gironella, entre otros, así como una foto autografiada de Ramón Gómez de la Serna y un gran espacio para arte sacro, y entre todo este conglomerado la conversación del maestro José Ramón Enríquez como principio organizador y luminoso. Al cerrar la puerta, por fin entiendo que el coyote aúlla un adiós de sombra.

No hay comentarios:

Publicar un comentario